Тэги

Авторская рубрика Афанасия Мамедова

поэтическое наследие, если оно не поддается описанию.

Единственно приемлемый способ его изучить — читать,

размышлять над ним, говорить о нем с самим собой, но не

с другими, поскольку самый лучший читатель — это

эгоист, который наслаждается своими находками,

укрывшись от соседей».

Владимир Набоков. «Пушкин, или Правда и правдоподобие»

Мы сегодня столь увлечены переводной литературой, так отдаемся передовым веяниям западной, зачастую не стоящим даже беглого пересказа друзьям в шумной сетевой кафешке, что почти напрочь забываем о своей, пусть и дискредитированной в очередной раз «пением под гармошку».

Ну хорошо, с нашей современной текущей, вернее, вялотекущей — зачастую отнюдь не по вине талантливых авторов — все вроде как понятно: целое поколение критиков ушло из нее еще в начале двухтысячных, передав свои полномочия и малоприбыльные наделы скорым на приговоры литобозревателям, засевшим в модном глянце. Им, ориентированным на бесконечные корпоративные дедлайны, точно не досуг отстаивать «разумное, доброе, вечное». Что модно, что рядом, что купят, за что похвалят — вот основные ориентиры. В результате — как всегда: при жизни будем воспевать одних, а после — читать и чтить, справлять честные юбилеи — других. Кстати, о юбилеях. Этот год с девяткой на конце выдался на редкость урожайным, благодаря ему и у нас есть возможность вернуться «к родным истокам». Слишком «температурно» звучит? А как же иначе, если речь о самом Александре Сергеевиче Пушкине. И, поверьте, очередное «открытие» пушкинского наследия сулит нам живительное возвращение домой с тех небес, что едва ли выше крыш.

Что нового происходит в нашей и зарубежной пушкинистике? Кому суждено было сыграть решающую роль в «открытии» и освоении творчества Пушкина и вообще всего «Золотого века» русской литературы? Почему Пушкин никогда не выезжал за границу? Кто является подлинным автором «Гавриилиады»? Почему Пушкин у нас «шоколадный», а не «мармеладный»?

На эти и другие вопросы мы попросили ответить историка литературы, заместителя директора Государственного музея А. С. Пушкина по научной работе, доктора филологических наук, академика РАО, заслуженного работника культуры РФ, лауреата Государственной премии Р Ф Наталью Михайлову; литературоведа, историка русской литературы, доктора филологических наук, профессора МГУ, одного из авторов «Большой Российской энциклопедии» Дмитрия Ивинского; литературоведа, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника кафедры литературно-художественной критики и публицистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ольгу Довгий; доктора филологических наук, литературоведа, филолога, специалиста по истории русской литературы XVIII—XIX вв., доцента филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Коровина.

Наталья Михайлова. «Читатели всерьез обсуждали, примет ли Онегин вызов Ленского...»

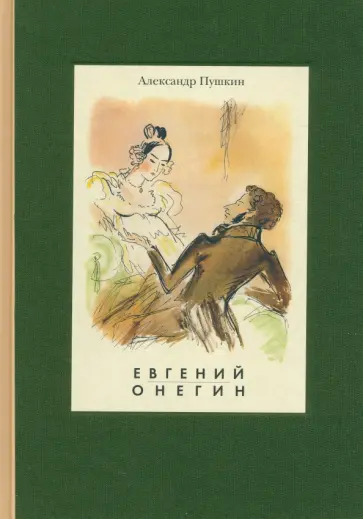

Афанасий Мамедов Наш разговор хотел бы начать с «Евгения Онегина», поскольку вы им много занимались, написали книгу о пушкинском шедевре, руководили издательским проектом «Онегинская энциклопедия», который, к слову сказать, в 2004 году стал победителем ежегодного конкурса издателей России «Книга года» в номинации «Энциклопедист». Владимир Набоков в 1966 году сказал: «В сущности, меня будут помнить благодаря „Лолите“ и моему труду о „Евгении Онегине“». Как вы оцениваете набоковский перевод-комментарий пушкинского романа в стихах, какое место он занимает в современной пушкинистике?

Наталья Михайлова Комментарий Набокова — огромный вклад в изучение пушкинского романа. На него сегодня ссылаются практически все исследователи творчества Пушкина. В комментарии Набокова собран огромный материал, посвященный теме «Онегин в контексте мировой литературы». Наиболее сильная сторона его труда, как мне кажется, состоит в отслеживании этих связей Пушкина. Правда, Владимир Владимирович далеко не всегда задается вопросом, читал ли Пушкин то или иное произведение, о котором он пишет в своем переводе-комментарии. Это для нас немаловажно, хотя мне иногда кажется, что и параллельные тексты, несвязанные друг с другом, все равно представляют чрезвычайный интерес.

АМ Согласны ли вы с таким суждением некоторых филологов, что набоковский комментарий — это скорее для иностранцев, а лотмановский — для своих?

НМ Я бы не стала вообще сравнивать две эти работы, поскольку такое сравнение некорректно. Один комментарий не отменяет другой, каждый из них внес свой вклад. Оба важны как для нас, так и для иностранцев. Надо учитывать находки обоих исследователей, и не только находки… К примеру, Набоков, на мой взгляд, чрезмерно критичен к комментариям Николая Леонтьевича Бродского. И у Бродского есть интересные материалы, которые следует учитывать.

Вообще же Набоков обращается к «потаенным слоям» романа, прослеживает литературные влияния, связи «Евгения Онегина» с другими произведениями поэта. А Лотман — создает культурологический комментарий, предваряя его очерками о дворянском быте.

АМ Почему для своей работы Набоков выбрал издание 1837 года?

НМ Все просто. Ему необходимо было последнее прижизненное издание Пушкина.

АМ В 1830 году Пушкин завершил роман, который писал семь лет, четыре месяца и семнадцать дней, впрочем, год еще ему предстояло редактировать «Евгения Онегина». Все так? Я не ошибся?

НМ Все так. В 1830 году Пушкин в основном завершает «Евгения Онегина». Подсчет, о котором вы говорите, входил в план предполагаемого оглавления романа. Правда, потом Пушкин внес в него некоторые изменения. К примеру, в 1830 году еще не было письма Онегина к Татьяне. Оно было написано уже женатым Пушкиным.

АМ Вот как… А мне казалось, что оно уже гуляло в списках…

НМ Нет-нет.

АМ Продолжая мой вопрос. Сложность доработки романа заключалась еще в том, что Пушкин публиковал его частями, начиная с 1825 года, а некоторые куски из «Евгения Онегина» широко ходили в списках, в результате чего Пушкин стал в какой-то степени заложником популярности собственного романа: он не мог сильно перерабатывать те места романа, которые уже были хорошо известны поклонникам русской словесности. В этой связи хотел бы уточнить у вас, в какой степени пушкинский читатель был знаком с еще ненаписанным до конца романом?

НМ Действительно, это мы сейчас сразу читаем весь роман, а современники Пушкина начинали читать его отдельными главами с момента публикации, то есть с 1825 года, когда роман начал издаваться частями и… гулять в списках. Люди переписывали фрагменты «Евгения Онегина» в альбомы. Представьте себе, читатели не знали, что будет дальше!.. В первой половине ХIХ века Пушкин, по сути дела, создал «сериал с продолжением». Его читатели — почтенные литераторы, дамы и господа — всерьез обсуждали, примет ли Онегин вызов Ленского. И это одна из сторон феноменальности «Евгения Онегина».

АМ А насколько значительными были переделки, сделанные затем Пушкиным, и чего они, в основном, касались — свидетельствовали ли о духовном росте автора, изменении его характера?

НМ Какие-то изменения он, безусловно, вносил. А что касается перемены черт поэта — это отдельная очень интересная тема. Мне недавно довелось сдать работу, которая, при кажущейся простоте, никогда не была сделана — «Автопортрет в поэзии Пушкина». А начинается она с французского стихотворения Пушкина-лицеиста «Мой портрет». Вот вы этого стихотворения наверняка не знаете, и не только потому, что не владеете французским, вы не знаете его так же, как и большинство читателей, потому что оно печаталось только в академических собраниях сочинений, где его текст давался в конце тома вместе с подстрочным переводом стихотворения. Меж тем это первый опыт осмысления Пушкиным своего характера и своей внешности. «Мой портрет» переводили многие, в том числе и Генрих Сапгир, и Андрей Чернов. И еще для сборника «А. С. Пушкин, В. Л. Пушкин. Французские стихи» его перевела Наталья Муромская:

Ты хочешь видеть мой портрет,

Написанный с натуры.

Мой милый, отчего же нет.

Прими миниатюру.

На школьной я сижу скамье.

Я молодой повеса.

Неглуп сказать не стыдно мне,

Жеманству же — завеса.

Крикливей нету болтуна

И доктора Сорбонны

Несноснее, чем есть она,

Моя, мой друг, персона.

Я с долговязым не берусь

Сравниться ростом, право.

Я свеж лицом, власами рус,

И голова кудрява.

Люблю я свет и света шум.

К чертям уединенье.

А ссоры я не выношу,

Отчасти и ученье.

Театр и балы — страсть моя.

Еще… но откровенно,

Коль не был бы в лицее я,

Сказал бы непременно.

Меня за тем, что я сказал,

Узнаешь, может статься,

Таким, как Бог меня создал,

Я и хочу казаться.

В проказах сущий бес всегда.

Мартышки лик не скрою.

Нет постоянства никогда.

Вот Пушкин. Вот какой он.

(Мой портрет. Перевод Натальи Муромской.)

Причем, что интересно, это единственное пушкинское стихотворение, написанное в жанре автопортрета. (Кстати, когда-то Екатерина II писала очерк характера в «Философе пятнадцати лет» по просьбе своего наставника графа Карла Гюлленборга.) С годами из поэзии Пушкина совсем уйдет описание его внешности, останется только «арабский профиль» и упоминание о том, что он «потомок негра безобразный». А в лирике очень интересно проследить, как он сосредоточивает свое внимание на системе ценностей, которые для него важны. Притом, что он всегда остается самим собой, он всегда новый. Но вот, например, из того же лицейского стихотворения:

Люблю я свет и света шум.

К чертям уединенье.

А ссоры я не выношу,

Отчасти и ученье.

Спустя годы уже совсем другое мировидение:

В уединении мой своенравный гений

Познал и тихий труд, и жажду размышлений.

Владею днем моим; с порядком дружен ум;

Учусь удерживать вниманье долгих дум;

Ищу вознаградить в объятиях свободы

Мятежной младостью утраченные годы

И в просвещении стать с веком наравне.

Чаадаеву (1821)

АМ Мне кажется, что Пушкин более всего воплотил самого себя в поэмах и, конечно, в романе «Евгений Онегин».

НМ Может быть, в романе наиболее полно. И что бы ни говорили историки литературы о его лирическом герое, прежде всего, это сам Пушкин с его жизнью, с его судьбой. Он пишет и о лицее, и о ссылке, делится с читателями своими размышлениями о любви, о дружбе, о литературе… В этой связи интересно собственное признание Пушкина в письме к Владимиру Петровичу Горчакову: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения». То есть Пушкин еще находится в традиции байроновского романтизма. Ну, а если обратиться к Евгению Онегину, конечно, его разочарованность, скептицизм и прочая — это все черты самого Пушкина, который тоже когда-то верил, «что друзья готовы За честь его приять оковы». Кюхельбекер, лицейский товарищ Пушкина, говорил, что узнает в характере Татьяны самого Пушкина: «от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным».

Когда читаешь пушкинскую лирику последних лет, вспоминаешь знаменитые слова Флобера: «Мадам Бовари — это я». Автор всегда отдает печаль души своему герою. Более того, если автор хочет написать про мерзавца, он должен вовремя остановиться: для того, чтобы его мерзавец не получился картонным, ему необходимо подумать, какую часть себя отдать мерзавцу.

АМ В одном из самых знаменитых пушкинских писем, добравшихся до нас сквозь толщу лет, поэт, словно предчувствуя все те кривотолки, что будут сопутствовать его посмертной славе, пишет другу своему Петру Вяземскому: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с Гением. Поступок Мура лучше его „Лалла-Рук“ (в его поэтическом отношенье). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Скажите, есть у нас ученые, не только филологи, но и психологи, культурологи, которые отслеживают мифотворчество вокруг образа Пушкина, направление молвы?..

НМ Тема, которую вы затронули очень обширна и требует отдельного разговора, скажу только, что в свое время Пушкинский дом, Институт русской литературы в Петербурге и Академия наук издали сборник статей, в котором я имела честь принимать участие. Моя статья называлась «Шоколад русских поэтов — Пушкин».

АМ Почему шоколад?

НМ Кондитерская фабрика Ландрина выпускала плитки шоколада с надписью «Шоколад русских поэтов — Пушкин». Школьники за пять копеек покупали резинки с выпуклым портретом Пушкина. Книголюбы могли приобрести книжные шкафы с резным изображением Пушкина. Франты щеголяли тросточками, ручки которых представляли собой вырезанные из дерева головы Пушкина. В разное время существовали молочный шоколад «Сказки Пушкина», духи «Чудное мгновение». На Арбате в 90-е продавались пасхальные яйца с пушкинскими портретами. Угрожают ли Пушкину такого рода «пушкинские» вещи, появившиеся и появляющиеся сегодня? Нет, конечно. Пушкин много чего выдержал и выдержит еще. Созданный им «нерукотворный» памятник неколебим. Важно лишь, чтобы Пушкина не только почитали, но, прежде всего, читали сегодня. Что же касается этого особого явления массовой культуры, то оно, пожалуй, все же угрожает, но не Пушкину, а нашему вкусу.

АМ Вы ведь возглавляете научную часть не только Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке, но еще и, пожалуй, один из самых интересных камерных музеев Москвы — Дом-музей Василия Львовича Пушкина. Насколько тесно взаимодействуют эти два «родственных музея»?

НМ Должна кое-что уточнить по поводу своего статуса. В 2015 году должность заместителя директора по научной части была упразднена, мне была предложена должность главного научного сотрудника. За мной были оставлены мои направления работы.

Музей Василия Львовича Пушкина является отделом нашего музея. Я имею честь быть еще «василийльвовичеведом», потому как давно его полюбила и написала о нем три книги. Одна из них вышла в серии «ЖЗЛ». Это дом на Старой Басманой, который Василий Львович снимал для своей семьи, дом, в который приехал Пушкин, когда он вернулся в Москву в 1826 году — после беседы с царем в Чудовом монастыре московского Кремля он приехал навестить дядю. И вообще бывал в этом доме. За годы дом этот обветшал и требовал серьезной реставрации. Там были свои сложности, но нам удалось ее сделать, и теперь к нам идут люди.

АМ Александра Сергеевича Пушкина «с музами сосватал» именно его «дядя на Парнасе», Василий Львович Пушкин — известный поэт и эрудит, староста литературного общества «Арзамас». Долгое время читающая Россия того времени воспринимала Александра Сергеевича не иначе как «второго» Пушкина, племянника «первого». Когда Александра Сергеевича начали воспринимать, так сказать, в отрыве от дяди — знаменитого пиита и прозаиста?

НМ Точную дату, как вы понимаете, сложно назвать. Замечу только, что друзья обоих Пушкиных часто шутили, что младший шагает столь бойко, что уже непонятно, кого называть дядей, а кого племянником. Александр Сергеевич очень любил своего дядю, и его было за что любить: Василий Львович был не просто добрейшей души человеком, блестящим и остроумнейшим собеседником, но еще и образцом вкуса, творцом «Опасного соседа» — поэмы, ставшей в свое время сенсацией. Василий Львович был и человеком наивным, до того наивным, что многие подсмеивались над ним, но почти всегда любя. Николай Михайлович Карамзин говорил о нем: «Люблю любовь его», а Плетнев, издатель его «Стихотворений» писал: «Он дружество умел ценить дороже славы стихотворной…»

АМ Как дядя относился к литерным успехам племянника?

НМ Василий Львович гордился славой своего племянника и писал в послании к нему:

Латоны сына ты любимец,

Тебя он вкусом одарил;

Очарователь и счастливец,

Сердца ты наши полонил

Своим талантом превосходным,

Все мысли выражать способным.

Руслан, Кавказский Пленник твой,

Фонтан, Цыганы и Евгений

Прекрасных полны вдохновений!

Они всегда передо мной,

И не для критики пустой

Я их твержу, для наслажденья.

В. Л. Пушкин

В их отношениях я как раз ценю эту доброту и теплоту. И мне кажется, это то, чего сильно не хватает сегодня.

АМ Не потому ли Алескандр Сергеевич так дорожил дядей, что в отношениях с отцом у него были сложности? Некоторые пушкинисты считают, что он и материнской любовью был обделен…

НМ Сохранилось потрясающее письмо Александра Сергеевича своим родителям накануне женитьбы, в котором он пишет, что счастье всей его жизни зависит от этого брака. И Сергей Львович, при всей его скупости, выделяет сыну село Кистенево, которое находилось неподалеку от Болдино, и двести крепостных душ. А еще снабжает сына деньгами. Сохранились поразительные воспоминания людей о том, как Сергей Львович переживал смерть сына. Что касается мамы поэта, все тоже не совсем так. Да, Надежда Осиповна больше любила младшего сына Левушку, но она по-своему заботилась и о воспитании старшего. Хотела, чтобы он не был увальнем, не терял носовых платков, не грыз ногти — обычные материнские заботы.

АМ Насколько хорошо Александр Сергеевич был знаком с творчеством Василия Львовича, видно по зачину «Капитанской дочки» — он ведь держал в уме повесть своего дяди «Любовь первого возраста»?

НМ Думаю, Александр Сергеевич хорошо знал не только русские, но и французские тексты дяди. Есть свидетельства, что некоторые басни Василия Львовича он знал наизусть с детства. И потом, Василий Львович имел обыкновение читать стихи своим друзьям. Не могу не упомянуть, что Василий Львович перевел на французский очень популярное стихотворение Александра Сергеевича «Черная шаль».

Гляжу, как безумный, на черную шаль,

И хладную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,

Младую гречанку я страстно любил;

Прелестная дева ласкала меня,

Но скоро я дожил до черного дня.

А. С. Пушкин

Так вот, Вяземский писал, что Василий Львович загнал своих лошадей, когда развозил свой перевод этого стихотворения по городу. Кстати, во французском переводе он усилил восточный колорит. К примеру, место армянина: «В покой отдаленный вхожу я один…/ Неверную деву лобзал армянин», — занимает персиянин. Так что Василий Львович пропагандировал творчество своего племянника.

АМ Известное западничество первого поэта России как-то связано с той борьбой, которую вел долгое время Василий Львович со славянофилами? Когда мы говорим о западничестве Александра Сергеевича, о его франкофильстве и англоманстве, уместно ли сказать, что племянник шел по стопам своего дяди?

НМ Мне трудно в двух словах ответить на ваш вопрос. Василий Львович вел борьбу с «беседчиками», с адмиралом Шишковым, с «архаистами», потому как Василий Львович был убежденным «карамзинистом».

АМ А Карамзин — главный реформатор русского языка…

НМ Карамзин вводил новые темы в русскую литературу, описывал переживания высокообразованного дворянина, а для этих тем не хватало слов в русском языке, и он стал изобретать слова по образцу французских. И мы, когда сегодня говорим «трогательный», «влиятельный», «интересный», то не вспоминаем, откуда к нам пришли эти слова. Противник Карамзина и Василия Львовича адмирал Шишков был человеком достойнейшим. Он являлся автором правительственных манифестов 1812 года. Неслучайно Александр Пушкин о нем писал:

Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,

Он славен славою двенадцатого года;

Один в толпе вельмож он русских муз любил,

Их, незамеченных, созвал, соединил

А. С. Пушкин

Но Шишков считал, что всякое иностранное слово не дает процветать отечественному и был уверен, что слова можно образовывать от русских корней. К примеру, зачем говорить «анатомия», когда можно сказать «трупоразъятие»? Зачем говорить «библиотека», когда можно сказать «книговник», «шаротык» вместо «кия»?

А что касается Пушкина, он широко вводил в свои произведения и заимствованные слова, и народные обороты. И говорил, что русскому языку надо учиться у московских просвирен. Но когда мы говорим о «западничестве» Пушкина — я бы все-таки сказала «европеизме» — следует учитывать, что он был открыт всему миру. И творчество его мне как раз и интересно диалогом и русской, и европейской культуры. Что говорить, если в черновиках «Евгения Онегина» упомянут даже Конфуций.

АМ Вы еще и автор биографии поэта Баркова. Как вы относитесь к современным спорам об авторстве стихотворения «Тень Баркова»? Находите ли вы что-то общее между реальным Барковым и его образом, очерченном в «Тени Баркова»?

НМ Конечно, в той главе моей книги, в которой я рассказываю о Пушкине и Баркове, я не могу обойти вниманием те дискуссии, которые время от времени вспыхивают по поводу авторства «Тени Баркова». Есть сторонники версии, что это написал Пушкин, есть и противники. Один из серьезных аргументов противников, что это произведение на редкость неостроумно. Но вкусовой критерий вряд ли может быть решающим в подобных спорах. Я не могу утверждать категорически, Пушкин это написал или нет. К тому же, существует еще мнение, что «Тень Баркова» — это коллективное творчество лицеистов.

Теперь по поводу самого Баркова. Он был драчуном, он был пьяницей, он писал срамные стихи, — но это далеко не весь Барков. А давайте познакомимся с Барковым — учеником Ломоносова, блестящим латинистом, переводившим басни Федра и Горация. Тут уже нет никаких сомнений, что эти переводы принадлежат перу Баркова. Зато ему просто приписывали тьму похабных стихов, среди которых одно из самых популярных — «Лука Мудищев». И судьба у Баркова не менее трагичная, чем у Пушкина.

Дмитрий Ивинский. «Пушкин не считал, что отмена цензуры необходима, полагая неизбежным в этом случае торжество варварства...»

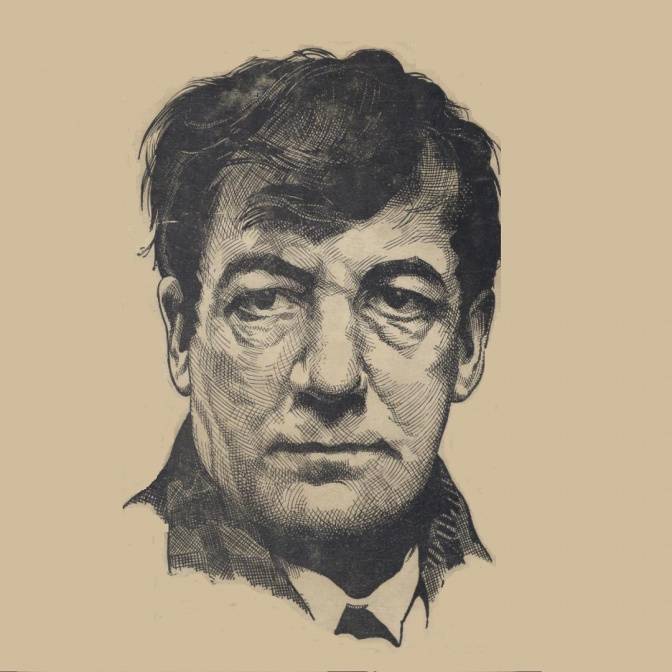

Афанасий Мамедов В этом году мы отмечаем не только круглую дату со дня рождения Пушкина, но еще и Набокова. Наверное, нет особой нужды напоминать читателю, кем для Набокова являлся Пушкин. В своем блистательном эссе «Пушкин, или Правда и правдоподобие» Набоков пишет о том, что нам страшно повезло — Пушкин не дожил всего два-три года до зарождения фотографии, иначе бы мы вместо портрета Кипренского любовались бы неким человеком, одетым во все черное, «будто он носил траур по былой радужной жизни». С Набоковым тут не поспоришь. Но вот не так давно в глобальной сети началось триумфальное шествие «родственника из семейного альбома». Сеть уверяет нас, что на фотографии, вернее, дагерротипе, запечатлен не кто-нибудь, а сам Александр Сергеевич Пушкин. В этой связи позвольте спросить у вас, как у ученого, как вы относитесь к подобного рода мифотворчеству? О чем говорят построения мифов вокруг судеб гениальных людей? Что в них есть дурь и блажь от народа, а что законный вопрос, на который ученому хорошо бы знать ответ?

Дмитрий Ивинский Мифотворчество такого рода, мне кажется, само по себе небезынтересный объект изучения: обсуждая, скажем, «пушкинский миф» в его исторической изменчивости, мы многое узнаем об интеллектуальном состоянии различных социальных / читательских групп, об их ожиданиях, интересах, возможностях если не воздействия на культурное пространство, то взаимодействия с ним и так далее. В случае с пушкинской фотографией я бы разграничил две темы. Первая, самоочевидная, это жажда «литературных» сенсаций, обуревающая какие-то сегменты интеллектуально неразборчивой части общества; вторая, очевидная чуть менее, — это потребность в подлинности, которая сама по себе есть несомненное благо, но именно на этом благе по традиции паразитируют те, кто жаждет порождать и потреблять сенсации.

АМ Как такое могло случиться? Пушкин-то оказывается, всех обманул. На дуэли не погиб, бежал до города Парижу, в каковом городе тайно осел и принялся писать романы за Александра Дюма. Под этот миф, как это часто бывает, подводится эдакая «научная база», что-то вроде того, что папеньки поэта на его похоронах не было, жены тоже, хоронили тайком, при вскрытии могилы были обнаружены два черепа и кости и т. д. и т. п. Как все это объяснить?

ДИ Случай с Дюма из того же ряда, но чуть более сложный: он откликается на миф о чудесном спасении, который всегда был востребован в России, наиболее очевидным образом в связи с темой самозванчества, убитого и чудесным образом «воскресшего» монарха или наследника престола. Но одновременно игра с Пушкиным-Дюма откликается на тот уровень литературной образованности, который характеризует «массовое сознание»: здесь существенно, что для «сюжета» о чудесном (или рукотворном — гуляет по сети и версия о Пушкине — законспирированном разведчике, которого тогдашние спецслужбы, имитировав его гибель, вывели из внутрироссийского пространства во внешнее и зачем-то внедрили во французское общество под видом Дюма) спасении Пушкина был избран именно Дюма, романы которого («Три мушкетера», во всяком случае) пользуются, как когда-то говорили и писали, общенародной известностью.

АМ Хотел бы задать вам вопрос по поводу еще одной мистификации. Меня интересует все, что связано с «Гавриилиадой». Известно, насколько тесно Александр Сергеевич Пушкин общался с Петром Андреевичем Вяземским. Есть письмо, в котором Пушкин пишет другу: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее. Прямо, прямо на восток. Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла наконец „Гавриилиада“; приписывают ее мне; донесли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если кн. Дмитрий Горчаков не явится с того света отстаивать права на свою собственность. Это да будет между нами. Все это не весело…» Но как тогда понять строки Петра Вяземского в письме адресованному А. И. Тургеневу, к которому был приложен отрывок из поэмы: «Пушкин прислал мне одну свою прекрасную шалость»? Существует так же признание Владислава Ходасевича, что в архивах императора Николая I было найдено собственноручное письмо Пушкина, содержащее чистосердечное признание в авторстве. Так чем же и чей же на самом деле является «Гавриилиада»?

ДИ Датировка и критика текста «Гавриилиады» не могут считаться осуществленными с необходимой степенью доказательности; в нашем распоряжении нет ее рабочих рукописей, по которым можно было бы уточнить «творческую историю» поэмы; нет и белового автографа, а потому «дефинитивный текст» произведения остается делом будущего, как говорят в подобных случаях. Единственное известное на сегодняшний день недвусмысленное свидетельство об авторстве Пушкина — процитированное вами письмо Вяземского к Тургеневу от 10 декабря 1822 года, в котором, вслед за словами о «прекрасной шалости» приводится и фрагмент начала поэмы в редакции, сильно отличающейся от печатающейся в современных изданиях. Наконец, неизвестен повод к созданию поэмы, а следовательно непонятен ее смысл. Обычно предлагается считать, что созданием кощунственной поэмы мы обязаны той специфической распущенности нравов, которая культивировалась в какой-то части аристократической среды, при том что «Гавриилиада» резко выделяется из всего созданного Пушкиным: ничего подобного ей он не написал. Другая версия, не исключающая первой, сводится к тому, что замысел поэмы возник на волне неприятия «придворного мистицизма», утвердившегося в последние годы александровского царствования. Однако все это не объясняет, почему эти распущенность и неприятие облеклись именно в форму «Гавриилиады», именно в Кишиневе, именно в 1821 году и именно в конце марта, когда началась работа над текстом поэмы.

АМ Но какие-то версии все же существуют?

ДИ На мой взгляд, есть все основания выдвинуть гипотезы о том, что пушкинская поэма была скрытым политическим памфлетом, созданным в обстановке начала греческого восстания, ход которого подробно обсуждался на Лайбахском конгрессе, где Александр I отказал восставшим грекам в помощи. Только с учетом этого контекста становится понятно, почему в «Гавриилиаде» кощунственно обыгрывается и Благовещенье, и догмат троичности: именно 25 марта 1821 года, когда отмечался данный церковный праздник, началось греческое восстание (неслучайно 25 марта до сих пор отмечается в Греции как день национальной независимости). Если допустить, что Пушкин, работая над «Гавриилиадой», учитывал эту связь, лежащую на поверхности, то тогда вся история, им рассказанная, приобретает дополнительный смысловой уровень: образ Марии ассоциируется с Грецией, Благовещение — с восстанием, а комическая схватка беса и архангела — с борьбой в Греции и вокруг нее самых разных сил, вплоть до противостояния Каподистрия и Меттерниха и политической интриги, развернувшейся на Лайбахском конгрессе Священного союза трех государей, образованного «во имя Пресвятыя и нераздельныя Троицы» (напомню в этой связи, что архангел Гавриил считается в европейской традиции покровителем не только почтальонов, но и дипломатов). Подробное обоснование данной гипотезы заинтересованный читатель найдет в моей книге «Пушкин и его время» (М.: Р-Валент, 2019).

АМ Одни пушкинисты говорят, что Александр Сергеевич был масоном, состоял в кишиневской ложе «Овидий», другие с не меньшей уверенностью членство Пушкина в масонских ложах начисто отрицают, кто из них на ваш взгляд все-таки ближе к истине? Какие открытия были сделаны учеными в этом «масонском направлении» и насколько оно важно в контексте изучении пушкинской поры, «Золотого века» русской литературы, биографии поэта?

ДИ Собственно, в формулировке вашего вопроса содержится почти вся информация, которой мы располагаем: в ложе «Овидий», согласно дневнику Пушкина, он состоял с 4 мая 1821 года, но инсталляция ложи завершилась только в конце года, и мы не знаем точно, когда именно она начала и закончила свои работы. До сих пор мы не в состоянии удовлетворительно прокомментировать известную фразу из письма Пушкина Жуковскому от второй половины января 1826 года: «Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи». Если это не ироническое указание на потенциальных доброхотов, способных в соответствующем плане интерпретировать деятельность ничтожной кишиневской ложи, то мы должны признать, что у нас нет никаких оснований признать пушкинскую версию исторически адекватной. К этому можно прибавить анекдот из записок художника Аполлона Мокрицкого: когда тот, познакомившись с Пушкиным, сделал масонский жест, Пушкин, вместо того чтобы ответить соответствующим образом, погрозил ему пальцем.

АМ Пушкинистика за рубежом начинается чуть ли не сразу же после смерти поэта, с обширных некрологов-биографий. Достаточно назвать имена Эме Омана, Вацлава Ледницкого, Этторе Ло Гатто, Андре Мазона, Уолтера Викери, Томаса Шоу, Джона Бейли и др. Из русских эмигрантов следует отметить Всеволода Сечкарева и Дмитрия Чижевского, Дмитрия Святополка-Мирского, Анри Труайя и, конечно же, Владимира Набокова. Что нового происходит сегодня в зарубежной пушкинистике?

ДИ Мне кажется, что сейчас уже трудно говорить о «зарубежной пушкинистике» в том смысле, в каком о ней говорили во времена СССР. И в те времена пресловутый «железный занавес» отнюдь не был непроницаемым, а в новых исторических условиях наука стала в полном смысле слова международным явлением. Все, что печатается за рубежом, мгновенно становится доступным здесь, и наоборот; идет постоянно взаимодействие ученых разных стран: это, разумеется, нормальная ситуация, государственных границ в науке быть не может, по крайней мере, в области историко-литературных исследований, филологии и большей части гуманитарных наук. Но столь же очевидно и другое: если сравнительно недавно мы страдали от недостатка информации, то сейчас, скорее, от ее избытка: уже ясно, что отдельный человек не может «переварить», т. е. воспринять и проанализировать, весь объем информации хотя бы в области одной только пушкинистики. Речь идет о все возрастающем потоке монографий, сборников разных типов, изданий текстов, журнальных (не говорю уже о газетных) статей, диссертаций… В этой ситуации необходима серьезная библиографическая работа, которая, однако, почти не ведется или осуществляется не на должном уровне. Уже сейчас отсутствие полных пушкинских библиографий сильно затрудняет работу, а то, что попадает в сеть, отнюдь не дает полного представления о происходящем. Из работ о Пушкине, напечатанных за рубежом, я бы назвал полезный справочник «The Pushkin’s Handbook» (The University of Wisconsin Press, 2005), а из книг, посвященных пушкинской «мифологии», с обсуждения которой началась наша беседа, — книгу Игоря Панфиловича об истории интерпретаций «Медного всадника», вышедшею по-немецки в далеком 1995 году и переведенную на русский язык в 2007. Есть и некоторые международные проекты, например, проект фототипического воспроизведения прижизненных изданий сочинений Пушкина под редакцией Дэвида Бетеа: он интересен, конечно, не этими воспроизведениями, а развернутыми комментариями, подчас существенным образом корректирующими распространенные представления о творческой истории произведений Пушкина.

АМ Хотел бы спросить у вас о таком понятии, как «постлотмановская пушкинистика». Когда мы произносим это словосочетание, что мы имеем в виду: всю пушкинистику после Юрия Лотмана или же только определенный ее сегмент?

ДИ Я не думаю, что состояние науки или какого-то ее сегмента следует анализировать, исходя из представлений о том, что различные периоды ее существования могут «прикрепляться» к отдельным именам, даже столь известным и уважаемым. Как известно, границы влияния ученого не совпадают с границами его жизни, причем иногда самым серьезным образом. Думаю, что в каком-то смысле в пушкиноведении продолжается эпоха Б. В. Томашевского (1890−1957): его текстологические решения до сих пор востребованы и либо признаются адекватными, либо, как минимум, учитываются в современных научных изданиях. Но одновременно продолжается, скажем, эпоха В. Э. Вацуро (1935−2000), который занимался не только и не столько пушкинской текстологией, сколько изучением его литературно-общественной среды. Для кого-то продолжается и эпоха Лотмана, и не только для его учеников: известность ученого задолго до его смерти вышла за пределы Тарту, где он преподавал. Не берусь оценить возможности развития этого сегмента, но то, что он существует и по-прежнему стремится опираться на труды Лотмана (здесь не место обсуждать их характер, специфику востребованности, вопрос о том, претендовал ли он сам на особую роль в пушкиноведении, и т. п.), не подлежит никакому сомнению. Важнейшим центром пушкиноведения был и остается, конечно, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом), где сосредоточены все идентифицированные и сохраненные в стране до сих пор пушкинские рукописи; соответствующим образом, обращать внимание нужно, в первую очередь, на новые критические издания Пушкина и фототипические издания его автографов, писем, дневников, мемуаров его современников.

АМ Это правда, что непосредственным начальником Пушкина по службе был Иоанн Антонович Каподистрия, который в ранге статс-секретаря управлял МИДом и внешней политикой России совместно с Карлом Васильевичем Нессельроде? (В особом ведении Каподистрии находились отношения России с восточными странами, включая Османскую империю, а в ведении Нессельроде — сношения России со странами Запада). Не потому ли Пушкин был невыездным, что много знал?

ДИ Каподистриа формально вышел в отставку в 1827 году, но фактически удалился от дел в 1822-м, когда утратил надежду на то, что Россия окажет помощь народу Греции, восставшему против Османской империи. С Пушкиным его ничего не связывало, однако в 1820 году он заступился перед Александром I за своего подчиненного и позднее, когда Пушкин был уже в Кишиневе, интересовался его поведением. Пушкин был «невыездным» только в том смысле, что он должен был урегулировать свои отношения с властью: сначала были служебные переводы в Кишинев и Одессу и предполагалось, что продолжая службу, он восстанавливает свою социальную репутацию; в этих условиях проситься за границу означало бы нарушить конвенцию, которая возникла в тот момент, когда власть решила заменить более строгое наказание (Соловки) на более мягкое (служебный перевод на юг России); потом он был в ссылке в Михайловском, и для того чтобы уехать за границу, ему нужно было найти способ убедить власть отменить его статус ссыльного. Хотел ли он в дальнейшем, уже при Николае I, уехать из России — вопрос сложный; во всяком случае, формального запрета на выезд за границу не существовало. Знал же он, конечно, много, но вряд ли больше, чем люди его круга, проявлявшие интерес к реальной политике. В конце концов, выпустили же за границу Жуковского, воспитателя царских детей, посвященного если не во все, то в очень многие детали придворной жизни, в т. ч. в считавшиеся абсолютно закрытыми.

АМ В советские времена в ходу был миф, что декабристы, хорошо осознавая, каков масштаб пушкинского дарования, делали все, чтобы огородить Александра Сергеевича от той опасности, какой подвергали себя сами. Но мы-то прекрасно знаем, что дарование Пушкина в годы его жизни было признано далеко не всем российским обществом и далеко не все осознавали его масштаб. Почему тогда декабристы, чуть ли не все поголовно большие друзья Пушкина, не впустили его в свое тайное общество?

ДИ Этот миф возник не в советскую эпоху; любопытно, что опровергать его пришлось одному из близкий друзей Пушкина, князю Петру Андреевичу Вяземскому, которого позволю себе процитировать: «Он часто был Эолова арфа либерализма на пиршествах молодежи и отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него. Не менее того, он был искренен; но не был сектатором в убеждениях или предубеждениях своих, а тем более не был сектатором чужих предубеждений. Он любил чистую свободу, как любить ее должно, как не может не любить ее каждое молодое сердце, каждая благорожденная душа. Но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером.

Политические сектаторы двадцатых годов очень это чувствовали и применили такое чувство и понятие к Пушкину. Многие из них были приятелями его, но они не находили в нем готового соумышленника, и, к счастию его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25-го года, нежели желание, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литературную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту литературу на одну карту, на карту политического быть или не быть».

В среде заговорщиков не было и полного доверия к Пушкину: в нем видели человека сочувствующего либеральному делу, но при этом заведомо не способного поступать в соответствии с какой бы то ни было жесткой политической линий, вверяя себя «чужим предубеждениям», расчетам, интригам. Он для этого был и слишком легкомыслен (как воспетый им Моцарт), и одновременно слишком умен и независим.

АМ Хотел бы вам задать вопрос по поводу прижизненной известности Пушкина. Насколько он был популярен в 1820−30-е годы? Это правда, что стихи, к примеру, Кукольника и Бенедиктова ценили тогда много выше стихов Пушкина?

ДИ Кукольник, в отличие от Бенедиктова, никогда не воспринимался в более-менее элитарных кругах, тем более в пушкинском кругу, как большой поэт. Бенедиктовым же восхищались, в частности, тот же Вяземский (со всеми поправками на возможность скрытой иронии, которую мы сейчас можем и не почувствовать); более того, Пушкин и сам успел сделать комплименты Бенедиктову, его сборники были в пушкинской библиотеке, и есть вполне серьезные основания полагать, что Пушкин собирался отрецензировать один из них в своем «Современнике». Однако в данном случае не вполне ясно, о чем мы говорим: о признании литературных заслуг или о более тонкой игре, связанной с какими-то планами воздействия на литературную среду. Что касается популярности Пушкина, то со второй половины 1820-х гг. она падала, и неслучайно: Пушкин и его литературная группа предпочли элитарную замкнутость «массовости» (не случайно их называли «литературными аристократами») и последовательно ориентировались на литературное восприятие изощренных знатоков, а не на запросы «толпы», оформившей свои эстетические ожидания в пространстве тогдашнего масскульта.

АМ Какова роль символистов в «открытии» и освоении творчества Пушкина и вообще всего «Золотого века»?

ДИ Они «переоткрывали» его в пространстве собственных интеллектуальных поисков, так или иначе замыкавшихся на мистике «двойного бытия», «софиологии», гнозиса. И вместе с тем, они строили свою историю русской литературы, обсуждая, главным образом, две интерпретационные модели, выдвинутые Розановым и Андреем Белым. Для Розанова вся послегоголевская литература была антигоголевской, т. е. боровшейся с Гоголем и в этой борьбе опиравшейся на Пушкина. Для Андрея Белого все, что было после Пушкина, в каком то смысле оформлялось в пределах гоголевской парадигмы и в конце концов, уже в ХХ веке, восторжествовала именно гоголевская школа, истолкованная Белым не просто в «символистской», но и антропософской перспективе. Внутренний парадокс этого процесса, согласно Белому, заключался в том, что этот восторжествовавший (не без его прямого участия) «коллективный Гоголь» в сложной перспективе дальнейшего развития должен был способствовать появлению «коллективного Пушкина», и Белый в конце жизни пробовал нащупать симптомы начинавшегося (?) поворота к пушкинской теме. Так история литература уходила от Пушкина к Гоголю, чтобы на новом витке развития вернуться к пушкинскому началу (как оно понималось тем же Белым — отдельный вопрос). Думаю, что именно эти версии «литературной эволюции», Розанова и Белого, наиболее сильно затронули ту часть гуманитарного сообщества, которая понимала значение литературной макроистории, стремящейся к развертыванию в контекстах «последних вопросов».

АМ У Владимира Набокова в том же эссе о Пушкине есть такие строки: «Как драматична судьба пушкинского творчества. Он еще не умер, когда критик Белинский с его ограниченным умом не нашел ничего лучшего, как затеять с ним ссору. Нашли, видите ли, что его недостаточно занимали события времени». В этой связи вопрос: какой ущерб репутации Пушкина был нанесен разночинцами, теми же Писемским и Добролюбовым? Или Белинским?

ДИ Вопрос о социальной репутации Пушкина исключительно сложен; во всяком случае, я не уверен, что мы можем судить о ней, опираясь на имеющиеся представления о резонансе статей Белинского или Писарева: у них были свои «группы влияния» или «поддержки», но они не могли оказать серьезного влияния на, условно говоря, консервативную среду, которая их не замечала или реагировала в духе, скажем, Вяземского, оставившего реплику, напоминающую сверхкраткую историю русской литературной критики: «Полевой роди Белинского, Белинский роди легион».

АМ Известно, что «Медный всадник» не был опубликован при жизни Пушкина, а какие еще известные произведения не прошли цензуры и не были опубликованы при жизни поэта?

ДИ Кроме тех, что изначально не предназначались для печати, очень немногие: царская Россия была правовым государством и не стремилась подавлять свободную мысль. Другое дело, что цензоры (а их миро- и литературовосприятие отнюдь не всегда было обременено гуманитарным образованием) могли требовать изъятий или замен в текстах произведений, что довольно часто порождало конфликты. Кроме «Медного всадника», который, впрочем, был напечатан вскоре после смерти Пушкина с правкой Жуковского, который не вполне успешно противостоял цензурному гнету, не были напечатаны «Песни о Стеньке Разине», фрагменты ряда произведений. Несмотря на это, Пушкин не считал, что отмена цензуры необходима, полагая неизбежным в этом случае торжество варварства, которое рассматривал как едва ли не главную угрозу обществу.

Ольга Довгий. «Система бестиарных кодов — важная составляющая поэтики любого автора...»

Афанасий Мамедов Кажется, что о Пушкине мы знаем все. Но нет, в последние годы появляются новые исследования и открываются новые, неожиданные ракурсы изучения даже его хрестоматийных произведений. Вы работаете над книгой «Бестиарий Русской классической поэзии», в которой изучаете литературную символику, связанную с образами разных животных. Какое место в вашей книге занимает Пушкин со своим бестиарием?

Ольга Довгий Начнем с того, что книга эта из тех, что пишутся годами и никогда не могут быть закончены. Ее заглавие, возможно, будет и таким — «Русская поэзия как бестиарий». Изучение отражения поэтического мира любого автора в бестиарном зеркале — это еще один способ увидеть знакомые тексты иначе, по-новому их прочитать и что-то новое в них открыть. Иначе говоря, это еще один способ интерпретации текстов, еще одна форма остранения. К слову сказать, не только литературных текстов. Мы с А. Е. Маховым с 2011 года проводим в РГГУ ежегодные бестиарные конференции, где говорим о том, каким предстает мир, описанный в бестиарных категориях.

(ВКонтакте почти 10 лет существует специальная группа «Литературный бестиарий», где собран огромный материал на эту тему. Прим. А.М.)

АМ Так что такое литературный бестиарий?

ОД Каждый зверь — это иероглиф особого языка. За много веков существования литературных бестиариев каждый из зверей обзавелся многочисленными, подчас противоположными, символическими, эмблематическими чертами — и значения, которые из этой общей кладовой выбирает каждый автор, могут многое рассказать о его поэтологических и жизненных принципах. Система бестиарных кодов — важная составляющая поэтики любого автора. Бестиарные миры Феофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова, Батюшкова, Графа Хвостова, Вяземского — говорю лишь о тех, кому посвятила отдельные публикации — отличаются друг от друга. Что касается бестиария Пушкина — мы еще только-только подступаем к разговору. Особую радость доставляет бестиарная интерпретация отдельных произведений Александра Сергеевича. Например, многие удивлялись, прочитав название статьи «Бестиарий „Скупого рыцаря“» — какой там бестиарий? А вот… Кроме того, Пушкин ведь великий комбинатор. Его бестиарные гибриды достойны того, чтобы изучать их как систему.

АМ Что вы имеет ввиду?

ОД А это как раз и есть та самая комбинаторика, сочетания на самых разных уровнях. Во-первых, сам Пушкин как бестиарный гибрид; во-вторых художественный мир Пушкина как мир бестиарных гибридов; в-третьих, и это самое интересное, какими способами создаются пушкинские бестиарные гибриды, как они сделаны. Эти его авторские звери — как правило — составные. Их главная черта — химеричность, гротескная комбинаторность.

АМ Можете привести пример из какого-то пушкинского текста?

ОД Первыми вспоминаются, конечно, чудовища из сна Татьяны:

Один в рогах, с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой,

Здесь ведьма с козьей бородой,

Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот

Полу-журавль и полу-кот.

Вот где разгул комбинаторики. Здесь ведь знакомые все лица. Все эти звери — по частям — хорошо знакомы западноевропейской и русской живописи и литературе. Но важен любимый пушкинский прием — комбинаторная игра с известным: перестановка и замена. Нужно, чтобы получалось новое, — но чтобы в этом новом угадывались черты старого. Мы не можем точно представить этих монстров, не знаем, кто и в каких рогах, кто именно с петушьей головой — человек ли это или зверь; и полужуравль и полукот — это один зверь или два? О бестиарии сна Татьяны существует обширная литература. Но меня интересуют принципы — если хотите, грамматика этих гибридов.

Кроме сна Татьяны, огромное количество никем не замечаемых гибридов. Скажем, «пора меж волка и собаки» или «пень иль волк». Или звери, с которыми ассоциируются персонажи. Вот вы помните, из каких зверей состоит Татьяна? А Онегин? А Параша в «Домике в Коломне»? Разумеется, речь идет не о реальных зверях, а о бестиарной метафорике. Или фонетические звери — «Приди, олень», «Слыхали львы». Или те создания, что возникают под действием вторичной бестиарной номинации — «Конь летит орлом». И много чего еще.

АМ А как определял Пушкин сам себя в, так сказать, звериных категориях? Сколько зверей в нем уживалось?

ОД Уже в раннем стихотворении «Mon Portrait» (1814) возникает обезьяна как бестиарный двойник поэта:

Vrai démon pour l’espièglerie,

Vrai singe par sa mine,

Beaucoup et trop d'étourderie.

Ma foi, voilà Pouchkine.

(В проказах сущий бес всегда.

Мартышки лик, не скрою.

Нет постоянства никогда,

Вот Пушкин. Вот какой он.)

Перевод Натальи Муромской

Отметим, что обезьяна эта из хорошей компании: именно так именовали Вольтера — и Пушкину это известно:

О Вольтер! о муж единственный!

Ты, которого во Франции

Почитали богом некиим,

В Риме дьяволом, антихристом,

Обезьяною в Саксонии!

(«Бова»)

И комбинация обезьяны с тигром Пушкину нравилась — именно как комбинация, как гибрид. Хотя и разделять ее он тоже любил.

В лицейском же стихотворении Пушкин сравнивает себя с чижиком. Вообще птичьих ассоциаций много. Много конских. Есть автопортрет, где Пушкин рядом с конской мордой изобразил свое лицо, придав ему черты то ли конские, то ли обезьяньи.

И в кошачьей шкурке Пушкин чувствовал себя очень уютно: «Теперь только и брежу Трифоном Фалелеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину» (Л.С. Пушкину, 27 марта 1825). И сигнатуру по синекдохе (по когтям — по ушам) Пушкин очень любил и даже назвал стихотворение «Ex ungue leonem»:

Недавно я стихами как-то свистнул

И выдал их без подписи моей;

Журнальный шут о них статейку тиснул,

Без подписи ж пустив ее, злодей.

Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту

Не удалось прикрыть своих проказ:

Он по когтям узнал меня в минуту,

Я по ушам узнал его как раз.

АМ А каким зверем он казался современникам?

ОД Впервые задумались об этом лицейские «скотобратцы» — и поняли, что одного зверя для определения однокашника мало. И еще они увидели, что дело не в количестве, а в принципе: нужны не просто разные звери, а звери составные; и составленные гротескно-комбинаторно; семантически многослойные. Те самые бестиарные гибриды.

АМ Значит, все-таки «смесь обезьяны с тигром»?

ОД Знаменитая «смесь обезьяны с тигром» задала главный вектор пушкинских бестиарных номинаций. Во-первых, гротеск, от которого содрогнулся бы Гораций (обезьяна и тигр — как можно их соединить?); во-вторых, именно эти два зверя больше всего соответствуют солнечному знаку Пушкина — Близнецам (умение переобезьянить кого и что угодно — и способность в нужный момент показать когти из мягких лап); в третьих, наличие на уровне VERBA нового смысла, возникшего из сочетания природ этих двух зверей: как убедительно доказал Ю. М. Лотман, «смесь обезьяны с тигром» — парафраз другого лицейского прозвища Пушкина «француз». Главная тенденция — смесь обезьяны и когтей. Впоследствии бестиарные прозвища поэта не отклонялись далеко от этой счастливо найденной формулы, хотя и стремились «исправить» ее на горацианский лад, выбирая из гротескной комбинации что-то одно: кто-то подчеркивал сходство Пушкина с обезьяной, кто-то — с представителями семейства кошачьих. Владислав Ходасевич приводит портрет, в котором отмечено родство с обоими зверями на уровне RES: «…Складом лица, повадкою и вертлявостью он многим напоминал обезьяну. Кажется, Грибоедов первый назвал его мартышкой…». Из назвавших Пушкина обезьяной можно составить город.

АМ Но другие прозвища у Пушкина все же были?

ОД Да, были и не укладывающиеся в общую тенденцию обезьяны и когтей прозвища. Прежде всего — «Сверчок», тоже скомбинированный из литературных лоскутков: кроме очевидной и необходимой для «Арзамаса» связи с поэзией Жуковского, явная отсылка к книге «Эмблемы и Символы», где дается такое истолкование этой твари: «Сверчок — кузнечик или коник полевый значит негодного стихотворца, враля, и Аполлона» и перекличка с притчей графа Хвостова «Сверчок». (Вот вы ничего не спросили про графа Хвостова — а это тоже мой любимец). И два рыбных прозвища. Николай Греч и Михаил Бестужев-Рюмин соответственно именуют Пушкина «Ряпушкин» и «Корюшкин».

Есть и осел, с которым следует управиться дубиной. Нам это имя в применении к Пушкину кажется неожиданным: мы ведь привыкли к тому, что Пушкин награждает этим прозвищем оппонентов. Однако любимая игра всех полемистов «угодно ль на себя примерить?» не щадит никого — и Николай Полевой примеряет шкуру длинноухого осла на самого Пушкина:

С длинноухими ослами

Нас дубина разочтет,

И с тобою не стихами —

Палкой кончу я расчет!

Во многих случаях цель бестиарных прозвищ — обидеть, унизить Пушкина. Но обидеть Пушкина бестиарным прозвищем нельзя, так как он сам постоянно находил себе двойников из мира зверей. Любому Близнецу бестиарные идентификации — и уж конечно, самоидентификации — присущи с рождения.

АМ А что привнесли в современную пушкинистику подобные бестиарные находки?

ОД Новый подход к интерпретации пушкинских текстов, новые коды, новые повороты. В конце концов, это новая игра. Кому не нравится — пусть не играет. Ну и, возможно, ответ тем, кто считает, что о пушкинских текстах все давно сказано и там ничего нового открыть нельзя. Но это ведь — смотря как читать.

Михаил Осипович Гершензон говорил о пешеходном чтении Пушкина. Так вот, я убеждена, что это слишком быстро. Выражаясь в бестиарных категориях — тут нужен темп улитки. Или черепахи. Тогда можно увидеть многое, что проскочили или пролетели. Кстати, взгляд на поэзию сквозь призму бестиарных глаголов — это тоже очень интересно.

АМ Есть еще одно новое направление исследований, которое может, правда, вызвать снисходительную улыбку как профессиональных филологов, так и астрологов — филологической астрологии или астрологической филологии. И вы тут тоже, кажется, пионер. Что дает открытый вами способ/опыт прочтения Пушкина астрологически?

ОД Астрологическая филология — это не про то, как Раку с Козерогом… Для меня это еще одна филологическая игра, еще один способ чтения и интерпретации текста. Так же как и бестиарные коды. Если угодно, это тоже форма отстранения. Здесь ключевое слово — «филология». А филология — это умение совершенно по-особому видеть зашифрованные в словах взаимосвязи всего со всем (да и просто их видеть). Астрофилология — это ответвление в астрологическую область, насыщение новыми кодами, отчего филологический фон только обогащается.

Каждый писатель родился в какой-то определенный день, и расположение планет в его натальной карте накладывает отпечаток на творчество. Вот астрофилолог и пытается понять — какое именно. Ведь и физик, и биолог (и любой специалист) описывает свои опыты при помощи слов, избираемых им в соответствии с особенностями его карты. Одно и то же кипение воды Близнец и Козерог опишут по-разному.

Астрологическое влияние есть везде, просто о нем никто не задумывается (не знает, не признает — нужно подчеркнуть) — вот его как бы и нет. Господин Журден всегда будет живее всех живых. Естественно, Лермонтов не думал о себе как о Весах, а о Пушкине как о Близнецах. (Хотя бывали исключения. Например, граф Хвостов очень гордился тем, что он Лев, и вся его поэзия просто пронизана астрологической символикой).

Но мы-то можем прочитать, например, «Пророка» пушкинского и лермонтовского астрофилологически и увидеть сходства и различия двух воздушных знаков в развитии темы. Естественно, не для того, чтобы сказать, что один хуже или лучше другого. Это разные поэты и поэтические системы. Но астрофилологический анализ может помочь лучше понять какие-то нюансы в их творчестве, а то и объяснить что-то, чего обычный анализ не в силах сделать.

АМ Вы писали, что в пушкинских стихах создан эталон поведения, по которому могут жить любые Близнецы. Почему только Близнецы?

ОД Дело в том, что основу моих книжек положена определенная система взаимодействия знаков. Для проверки этой системы я рассмотрела все пушкинское окружение — так появилась книга «12 зеркал Пушкина», написанная в соавторстве с Александром Евгеньевичем Маховым, и «Пушкин-астролог, или Близнецовая магия…» (2007). В этих книжках задана общая матрица. Но поскольку Пушкин — Близнец, то и все направление интерпретации, скажем так, «близнецовоцентрично». И вся система взаимоотношения знаков дана с позиции Близнецов. И для Близнецов. А представители остальных знаков при желании могут написать такие книжки, закрученные вокруг своего знака сами. Предварительно досконально изучив окружение своего избранника. Например, посмотреть, как литературный мир вращается вокруг Льва-Хвостова или раскачивается на лермонтовских Весах.

АМ Я вспомнил, что Пушкин несколько раз повторял брату Левушке свою просьбу прислать «Мемуары» Фуше. Значит, интерес Пушкина к Фуше связан не только с наполеоновской эпохой, но еще и с тем, что Фуше тоже был Близнец по гороскопу?

ОД Вот видите — вы уже включились в игру.

АМ А сам Пушкин увлекался астрологией, магией?.. Может быть, это вообще свойственно Близнецам?

ОД Ну, а как же? Кто же не помнит стихотворения:

Под каким созвездием,

Под какой планетою

Ты родился, юноша?

Ближнего Меркурия,

Аль Сатурна дальнего,

Марсовой, Кипридиной?

Уродился юноша

Под звездой безвестною,

Под звездой падучею,

Миг один блеснувшею

В тишине небес.

А если серьезно, астрологическая топика — органическая часть фонда готового слова русской поэзии. И у Феофана, и у Кантемира, и у Ломоносова, и у Державина (список продолжается) найдем упоминания небесных тел и их влияния на судьбу людей. Поэты пушкинского круга и сам Пушкин не исключение. Здесь дело не в принадлежности к знаку Близнецов, а в общности культурных кодов. Но вот понимание магии, магические приемы действительно у каждого знака свои, и вряд ли кто-то ими охотно поделится. Про пушкинское суеверие не писал только ленивый, но у меня о другом. У меня абсолютно все про слова. Про способ выражения и способы интерпретации.

АМ Как это все сочетается с вашими бестиарными находками?

ОД Для меня все способы чтения, о которых здесь шла речь, складываются в единую систему. И связь между двумя высказываниями Пушкина — «Я пренещастное животное» и «Беда моя в том, что каждый стих у меня троится» — для меня совершенно очевидна.

АМ Хочется спросить о еще одной сфере ваших пушкиноведческих изысканий. Какую роль в творчестве Пушкина сыграл английский поэт романтик Барри Корнуолл? Когда Пушкин открыл его для себя? В каких произведениях Пушкина можно увидеть следы поэзии Корнуолла?

ОД Осенью 1829 года парижское издательство «Галиньяни» выпустило очередной том «Поэтических произведений» английских авторов. По воле издателя под одной обложкой встретились четыре поэта: Генри Харт Милман, Уильям Лайл Боулс, Джон Вильсон и Барри Корнуолл.

Имя Барри Корнуолла (кстати, это псевдоним скромного юриста Брайана Уоллера Проктера, 1787 — 1874) могло быть знакомо Пушкину уже в 20-е годы. После выхода в 1819 «Драматических сцен» Корнуолл становится необычайно популярен в Англии. И когда в начале 1830 года книга четырех поэтов появилась в английской книжной лавке в Петербурге, Пушкин ее купил. И взял с собой в Болдино.

Все, что Пушкин написал в Болдине этой осенью, — свидетельство постоянного диалога с Барри Корнуоллом: переводы («Пью за здравие Мери», «Я здесь, Инезилья», «Заклинание»); реминисценции, пронизывающие «Маленькие трагедии», 8-ую главу «Онегина», «Домик в Коломне», болдинскую лирику. Текстуальные совпадения: «Постой, постой… Ты выпил… без меня?..»; «Слезы/С улыбкою мешаю, Как апрель…»; «Солнце жизни моей…» и т. д. Вот почему моя кандидатская называлась очень просто и конкретно: «Пушкин и Барри Корнуолл». А вот книгу о нем я пока так и не сделала.

АМ Почему Пушкин так привязался к этому поэту?

ОД Причин много. Есть и астрофилологическое объяснение в книжке «12 зеркал Пушкина». Как бы то ни было, Корнуолл пришел к Пушкину очень вовремя. Пушкин надежно зашифровал Корнуолла в своих произведениях, но для внимательного читателя оставил много подсказок О своем желании «познакомить русскую публику с произведениями Barry Cornwall» Пушкин говорит в письме А. О. Ишимовой от 25 января 1837, а утром в день дуэли посылает ей книгу вместе с письмом, в котором просит перевести на русский язык отмеченные им сцены. Фактически это завещание поэта. Казалось бы, все должны начать активно читать и изучать этого поэта.

АМ А как вышло на самом деле?

ОД «Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их как умеете — уверяю Вас, что переведете как нельзя лучше», — вдохновлял Пушкин Ишимову. Увы — она перевела «как нельзя». Публикация переводов в посмертном томе «Современника» (1837, т. 8) культурным событием не стала и всплеска интереса к завещанному Пушкиным поэту не вызвала. Почему авторитета Пушкина, даже усиленного аргументом «предсмертности», не хватило для того, чтобы Барри Корнуолл стал властителем умов, вроде Байрона?

То, что Барри Корнуолл оказался «последним литературным собеседником Пушкина» (по выражению Н.В. Яковлева), с одной стороны, обеспечило ему прочное место в пушкинистике, но, с другой стороны, фактически лишило его выхода за границы науки о Пушкине. В русском литературоведении он существует исключительно как сателлит Пушкина, причем слегка курьезный.

Корнуолла не изучают специалисты по зарубежной литературе; пушкинисты упоминают о нем вскользь, в перечислении, среди более именитых английских романтиков; в поэзии его имя возникает как некая примета изысканной филологической игры:

В благородной манере,

Как велел Корнуол,

Пить за здравие Мери,

Ставя кубок на стол

А. Кушнер

Получается, что Корнуолл в России пригодился только одному поэту. И еще. Как ни красив титул «последний литературный собеседник Пушкина», но фактически он должен принадлежать не Корнуоллу, а А. О. Ишимовой — ведь именно к ней обращена последняя литературная просьба поэта. Зато Барри Корнуолл по праву может называться личным английским поэтом Пушкина. У кого еще из русских поэтов есть личный английский поэт? Больше ни у кого. Только у Пушкина. И это новое доказательство его уникальности.

АМ В последнее время вы много пишете о поэзии Антиоха Кантемира. По времени это далекий от Пушкина поэт. Тем не менее есть ли следы влияния Кантемира на творчество Пушкина?

ОД Трудно найти поэта, следы чтения которого не отразились бы в творчестве Пушкина. А уж Кантемир… Ведь у него тоже юбилейный год — 275 лет со дня смерти и 310 лет со дня рождения (если считать, что он родился в 1709). Но я-то верю, что он родился в 1708 — и поэтому устроила юбилей в прошлом году: провела конференцию (совместно с Дмитрием Павловичем Ивинским), переиздала монографию и защитила докторскую.

Это совсем недооцененный поэт. О нем говорят «трудный», и этим оправдывают свое нечтение. «Мы ленивы и нелюбопытны» — Пушкин, как всегда прав. А может, мы просто не знаем, как его надо читать? Вот я и пытаюсь, как теперь говорят, раскрутить способ чтения Кантемира. Я называю его микрофилологическим. И Пушкин тут главный помощник. Чтение Пушкина сквозь призму Кантемира и Кантемира сквозь призму Пушкина — именно этим я живу в последнее время. Ведь неслучайно сказал поэт:

Но Пушкину досталась лира

От Антиоха Кантемира.

И да — для меня это еще один способ читать и интерпретировать литературные тексты. Этих способов должно быть много. Я ведь тоже Близнец.

Владимир Коровин. «Пушкин-прозаик в большей степени самобытен, чем традиционен...»

Афанасий Мамедов Слова Пушкина из письма Вяземскому: «А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», — всем хорошо известны, и каждый их по-своему толкует. Но кто бы и как бы их не толковал, образованность, начитанность самого Пушкина, то, что он «в просвещении стал с веком наравне», сомнений ни у кого не вызывает. Кого из философов чтил поэт, кем увлекался, чьи уроки усвоил?

Владимир Коровин Наверное, в случае с Пушкиным надо говорить не о философах, а вообще о мыслителях. В его время уже существовала классическая немецкая философия, но Пушкин ею практически не интересовался, как и большинство его сверстников из числа просвещенных дворян. Кантом, Фихте, Шеллингом, а потом и Гегелем будут увлекаться следующие поколения наших писателей, удивляя этим старших товарищей. В пушкинском кругу к отвлеченной философии было принято относиться скептически. Даже Жуковский, читавший и почитавший Шеллинга, поучал своего племянника Ивана Киреевского: «Философия — жизнь, а немцы дураки». Считается, что Пушкин немного интересовался Кантом и усвоил от него представление о художественном творчестве как об автономной сфере деятельности человеческого духа, независимой от религии и морали. Как все помнят, пушкинский Владимир Ленский — «поклонник Канта и поэт», но ведь это ироническая характеристика. Политические мыслители и моралисты, вроде Жан-Жака Руссо или — хоть это из другой оперы — Монтеня, и литературные теоретики, вроде братьев Шлегелей, — это другое дело, этим Пушкин в разное время по разным поводам интересовался. Чьи уроки он усвоил? Если пропустить Вольтера и других французов эпохи Просвещения, которых он читал в лицейские годы и в которых потом разочаровался, то, наверное, прежде всего надо назвать его соотечественников и старших товарищей — Карамзина и Жуковского. Да, пожалуй, в первую очередь Карамзина. Для юного Пушкина (а в зрелые годы он уроков уже не брал) это был не только беллетрист и историк, но и вообще тонкий мыслитель, любитель парадоксов, умевший коротко и изящно высказываться о трудных вопросах политики и морали, умевший в одно и то же время казаться очень убедительным и очень уклончивым. Может быть, Карамзин в какой-то мере повлиял на сам стиль мышления Пушкина, не говоря уже о манере высказываться в прозе — в прозе журнальной и исторической.

АМ Насколько сильно оказалось влияние «нового слога» Карамзина на язык Пушкина?

ВК Пушкин начинал как сторонник «нового слога», ориентированного на вкусы образованного дворянского общества, «света», а не на язык Церкви и простого народа, не на язык од Ломоносова или народных песен, на защиту которого вставали оппоненты Карамзина, сторонники «старого слога». В лицейские годы Пушкина эти споры о языке были еще актуальны, он был членом литературного общества «Арзамас» и высмеивал «Беседу любителей русского слова», созданную Державиным и Александром Семеновичем Шишковым (который когда-то и начал эти споры о языке). Но после выхода из Лицея Пушкин пошел за наукой к «шишковистам» Катенину и Шаховскому, потому что у «карамзинистов» Батюшкова и Жуковского он уже всему, что они могли дать, научился.

Пушкинский путь — это путь синтеза, для него совсем не характерен языковой пуризм, свойственный участникам споров о языке в начале XIX века. Уже в 1820-е гг. он заявлял, что «грубость и простота» более подходят русскому языку, чем «французское жеманство» (т.е. свойство «нового слога» карамзинистов), но тут же добавлял: «Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе». Такая вот двойственная и уклончивая позиция. Насчет самого Карамзина надо еще добавить, что художественная проза Пушкина — антипод карамзинской. У Карамзина — перифрастические обороты, эмоциональность, у Пушкина —точность, сухость, лаконизм. Пушкин говорил, что «проза требует мыслей» (в отличие, видимо, от стихов, где их могут заменить эмоции). Можно и тут говорить о каком-то влиянии Карамзина, но все-таки Пушкин-прозаик в большей степени самобытен, чем традиционен. По крайней мере, в рамках русской литературы своего времени.

АМ Давайте вспомним имя еще одного участника споров о языке — поэт Семен Сергеевич Бобров, он был на стороне «архаистов», что предопределило негативное отношение к нему в стане «карамзинистов». Известно, что Бобров был мишенью Вяземского, Батюшкова и Пушкина, называвшего его «тяжелым Бибрусом». Но в годы ссылки на юг Пушкин свое мнение о Боброве как о поэте изменил. Что могло его к этому побудить?

ВК Семен Бобров — автор первой русской поэмы о Крыме: в первой редакции (1798) — «Таврида», во второй (1804) — «Херсонида». Вторая наша поэма о Крыме — «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Сочиняя ее, он, конечно, не мог обойти вниманием своего единственного предшественника. Пушкин-лицеист писал на Боброва эпиграммы, Пушкин-романтик стал его читать, чего прежде почти не делал. Это и побудило изменить «прежнее мнение», которое, в общем-то, было мнением литературной «партии», к которой Пушкин-лицеист принадлежал, а не его собственным. В библиотеке Пушкина, оставшейся после его смерти, сохранились почти все издания сочинений Боброва, в том числе четырехтомное собрание его стихотворений «Рассвет полночи» (1804) и двухтомная эпопея «Древняя ночь вселенной, или Странствующий слепец» (1807−1809). Не только в «Бахчисарайском фонтане», для которого Пушкин, по собственному признанию, «украл» у Боброва выражение «под стражей хладного скопца», но и в других пушкинских произведениях находятся заимствования из Боброва, разные реминисценции и аллюзии. И, кстати, заинтересовался он им на юге не только из-за поэмы о Крыме, а еще потому, что Бобров свое время был в ссылке примерно в тех же краях, что и Пушкин, и сравнивал свою участь с судьбой Овидия. То же самое на юге делает и Пушкин — по примеру Боброва.

АМ В свое время Владимир Ильич Нейдштат писал: «У Пушкина не было своего комиссионера в Париже или в Берлине, проталкивавшего его произведения для перевода, как это было, например, у князя Одоевского. И уж, конечно, не было в распоряжении у Пушкина аппарата III отделения, который заботился бы о распространении его произведений по всем государствам Европы, как это было у Булгарина и его соратников Греча и Сенковского. Успех Пушкина был не успехом моды или успехом ловкого дельца, это был успех, обусловленный признанием его таланта и значения».

Слова Нейдштата кажутся мне столь интересными, что порождают целую цепь вопросов. Насколько разработана была во времена Пушкина система переводов произведений русских литераторов на Западе? Вызывала ли тогда русская литература интерес на Западе, не казалась ли провинциальной?

ВК Наверное, нельзя сказать, что в его время хоть в какой-то из западноевропейских стран внимательно и постоянно следили за русской литературой и систематически переводили литературные новинки. Но кое-что время от времени переводилось, и количество переводов увеличивалось, значит, и интерес был, причем неуклонно возрастающий интерес.

АМ Означают ли слова Нейдштата, что Пушкина сознательно не продвигали на Запад, говоря сегодняшним языком — «лишали кормушки»?

ВК Вряд ли Нейдштадт хотел, чтобы его так поняли. Коммерциализация литературы в России при Пушкине только начиналась. Получать гонорары писатели еще только привыкали, еще стеснялись, еще оправдывались. Пушкин, постоянно стесненный в средствах, за гонорары боролся, доказывал, что в этом нет ничего зазорного для поэта: «Не продается вдохновенье, / Но можно рукопись продать». Но ведь тут-то и видно, что он оправдывается. Систематические доходы от литературной деятельности могли получать только издатели журналов, а просто писатели — время от времени. К тому же большинство из них, как и раньше, были дворянами, получали доходы с имений и жалование на службе, литература не была для них главным источником средств существования. В общем, «кормушки» для русских писателей тогда просто не было — не было и в России, а тем более заграницей, где они мало кому были известны и не могли пользоваться коммерческим успехом.

АМ Когда Пушкина начали переводить на Западе? Кто были первые переводчики Пушкина? И каково было качество их переводов?

ВК Пушкина переводили не только иностранцы, но и наши соотечественники, прекрасно владевшие французским языком. Например, князь Голицын, проживавший в Крыму, переводил южные поэмы Пушкина, за что тот благодарил его в одном из последних писем, написанных незадолго до гибели. Во Франции Пушкина популяризировал Мериме, а позднее наш Иван Сергеевич Тургенев. В 1840-х гг. вместе с Луи Виардо, мужем певицы Полины Виардо, Тургенев перевел на французский язык «Евгения Онегина» (в прозе), потом и некоторые другие произведения. Качество, говорят, было не самым высоким, но важнее был сам факт появления этого перевода во французской печати. Тургенев вообще много сил и времени уделял популяризации русской литературы на Западе, прежде всего во Франции, и достиг успеха. Благодаря его деятельности и еще некоторых конкретных людей Пушкин и стал известным на Западе писателем, но, в основном, после смерти.

АМ Сейчас много говорят о том, какую роль в творчестве Пушкина сыграл Коран, а какую роль сыграли Псалмы или Книга Иова. Говорят, он даже намеревался учиться еврейскому языку, чтобы перевести Книгу Иова?

ВК Да, намеревался. И начинал в начале 1830-х гг. учить еврейский язык. Но замысел переложения Книги Иова остался нереализованным. Может быть, потому что как раз тогда он узнал, что аналогичный труд завершил другой поэт, Пушкину небезразличный, — Федор Николаевич Глинка, написавший поэму «Иов. Свободное подражание священной Книге Иова». Перелагать Книгу Иова в итоге Пушкин не стал, но зато использовал ее мотивы в своей последней поэме — в «Медном всаднике».

АМ «…Ночной зефир Струит эфир. Шумит, Бежит Гвадалквивир». Испанские сюжеты и образы, обширная осведомленность Пушкина в испанской литературе, интерес к самой Испании не могут не удивлять — где Россия, а где Испания. Скажите, это только Пушкин увлекался Испанией, или она об ту пору была в большой моде у российских вольнодумцев и поэтов пушкинской поры?

ВК Вольнодумцы — множество неопределенное, могу сказать о поэтах, литераторах, то есть пишущих людях. Ко времени Пушкина кое-что из испанской литературы было уже переведено. Например, «Дон Кихота» он мог читать в русском переводе Жуковского, сделанном с сокращенного французского перевода. Испания тогда считалась родиной европейского романтизма — романтической литературы, принесенной сюда арабами (в отличие от классической, унаследованной от греков и римлян). Так что интерес Пушкина к Испании вполне закономерен, он в русле общеевропейского литературного движения его времени. И в России, конечно, это имело место. Напомню хотя бы о Лермонтове, который в шестнадцатилетнем возрасте сочинил стихотворную драму «Испанцы» и, кстати, воображал себя потомком герцога Лерма, героя одной драмы Шиллера. У Пушкина же главное «испанское» произведение — «Каменный гость».

АМ Давайте подытожим. Что дал Пушкин мировой литературе? Много ли его переводят сегодня? Как его оценивает иноязычная критика, какие пушкинские идеи и образы отразились в современных зарубежных литературах?

ВК Насчет современных иноязычных литератур трудно сказать. Конечно, переводят, много переводят — на все языки мира, везде, где изучают русский язык. Но, главным образом, потому, что в России Пушкина считают главным русским писателем. Большее, чем он, влияние на мировую литературу в свое время имели Достоевский, Лев Толстой или, например, Максим Горький. А мировой литературе Пушкин подарил свое творчество, больше ничего. И это одно из высших достижений мировой литературы, всей литературной культуры человечества.

В оформлении использована картина Н. Ульянова «А.С. Пушкин в Михайловском», 1936 г.

Похожие подборки

-

Позвонить -

СообщенияУ вас пока нет сообщений! -

Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -

0

ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -

0

КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас

Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.

Не знаете, что почитать?

- Доставка и оплата

- Сертификаты

- Рейтинги

- Новинки

- Скидки

-

+7 499 920-95-25

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

- Контакты

- Поддержка

- Главное 2025

- Все книги

- Билингвы

- Книги для детей

- Комиксы, Манга, Артбуки

- Молодежная литература

-

Нехудожественная литература

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»

- Все книги жанра

- Бизнес. Экономика

- Государство и право. Юриспруденция

- Домашние ремесла. Рукоделие

- Домоводство

- Естественные науки

- Информационные технологии

- История. Исторические науки

- Книги для родителей

- Коллекционирование

- Красота. Этикет

- Кулинария

- Культура. Искусство

- Медицина и здоровье

- Охота. Рыбалка. Собирательство

- Психология

- Публицистика

- Развлечения. Праздники

- Растениеводство

- Ремонт. Строительство. Интерьер

- Секс. Камасутра

- Технические науки

- Туризм. Путеводители. Транспорт

- Уход за животными

- Филологические науки

- Философские науки. Социология

- Фитнес. Спорт. Самооборона

- Эзотерика. Парапсихология

- Периодические издания

- Религия

-

Учебная, методическая литература и словари

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»

- Все книги жанра

- Вспомогательные материалы для студентов

- Демонстрационные материалы

- Дополнительное образование для детей

- Дошкольное обучение

- Иностранные языки: грамматика и учебники

- Книги для школы

- Педагогика

- Подготовка в вуз

- Пособия для детей с ограниченными возможностями

- Словари и разговорники

- Художественная литература

- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии

- Все книги на иностранном языке

- Книги на английском языке

- Книги на других языках

- Книги на испанском языке

- Книги на итальянском языке

-

Книги на китайском языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на китайском языке»

- Все книги жанра

- Курсы изучения китайского языка

-

Книги на немецком языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на немецком языке

- Классическая литература на немецком языке

- Курсы изучения языка

- Литература на немецком языке для детей

- Нехудожественная литература на немецком языке

- Современная литература на немецком языке

-

Книги на французском языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на французском языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на французском языке

- Графические романы на французском языке

- Классическая литература на французском языке

- Курсы изучения языка

- Литература на французском языке для детей

- Нехудожественная литература на французском языке

- Современная литература на французском языке

- Комиксы и манга на иностранных языках

- Все игрушки